事務局、大木本がメンバーでもあるNPOインターンシップラボは、NPOインターンシップを運営している団体またはこれから運営したい団体が集まり、連携や発展、活性化し合う場づくりをします。(当団体HPより)

昨年度から始まった勉強会は、数ヶ月に1度、NPOインターンシップにまつわる事例を中心に、意見交換を行うのですが、今回は3回目、6月27日(木)19時~21時まで、日本NPOセンターで行われました。

ラボの報告記事はこちら↓↓

https://www.facebook.com/shares/view/?av=1186635356

今回の事例は、日産NPOラーニング奨学金制度についてです。

1998年~2008年に実施された制度で、学生が9ヶ月間のNPOへインターンシップを行うことに対して、奨学金を渡すという取り組みです。団体にも学生にも奨学金が支給されるというところは、たかはら子ども未来基金の仕組みにも似ています。

日産という企業が、1990年代にNPOへのインターンシップに注目した背景は、「社会と企業の関係、コーポレートアイデンティティ」という企業のイメージや独自性、個性を打ち出すということが考えられていた時代で、「未来との投資」として、NPOとのパートナーシップ、社員へのシチズンシップ、地域社会との関わりの活動が始まったそうです。当時、担当されていた島田さんは、元々デザインを担当されており、10年先の未来を考えた視点が常にあった事もプログラムを行う上で役に立ったとお話されていました。

立ち上げの話から、コーディネートの実際、経営との関係など、様々な視点でとても興味深い話で2時間という時間があっという間に感じられました。

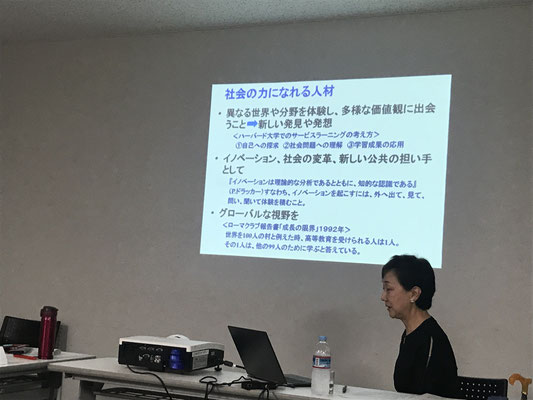

なかでも印象に残ったのは、「NPOラーニング」という言葉にも現れている通り、このプログラムは、ボランティアではないラーニング=学びのあるインターンシップであるということです。NPOは「専門性」があり「知力」のある集団で、学生が団体の中でスタッフの一員として、実際に汗をかき、学ぶことで、リーダーシップや変化に対応できる機動性、多様を受け入れる柔軟性を学ぶことができると考えられていました。

一方で、現在、ボランティアがいないNPOが4割ほどというデータもあるように、ボランティアのコーディネートの経験や土台がないNPOも残念ながらあるのが現状です。 このような危機感から、NPOインターンシップの価値を広め、関わる若者を増やしていくことの必要性を感じました。

6月28日(金)、出張2日目は、9月16日に行われる予定のNPOインターンシップラボのシンポジウムの実行委員会でした。

2回目の今回は、NPOインターンシップの価値観や可能性を伝えながら、関わる人や運営する人が増えることを狙いとしています。またシンポジウムの内容が決まり次第、発表していきます。